2009年10月17日

大本営型発表のカラクリ、知らせる責務あり

所属している、女性問題関係のNPO「ウィメンズ・ウィルぐんま」の会報の(穴埋め)原稿の依頼が入ったのは11日午後。しかも八ッ場ダム問題を明日午前中くらいまでにと言う。

この会は男女共同参画法の1999年、群馬県主催の「女性のための県政参画講座」に集った1期生が翌年、立ち上げた会。後にNPO法人となり、本年五月に10周年の記念事業を行っている。女性学関連の県事業の委託も受けている。もちろん、私はナマケモノ会員の代表格デアル。

「八ッ場ダムのことでいいの。政治問題だよ」と思わず問い返してしまった。

いつもご苦労くださっているM子さんは、切羽づまっているのだろうか、「良い、良い。全然、かまわないんじゃない」とおっしゃる。

その太っ腹な女丈夫ぶりに、潔く「忙しい」などとはいわず、私も呼応。

そうだよな。不必要に自己規制しすぎてしまっていたきらいがあったなと自省。

男女共同参画の理念がわかっている女たちは、そんな思惑などに拘泥しないのだとうれしくなった。

約束は守らねばならぬ。とはいえ、その夜の会合に持っていかねばならない、文化祭出品の詩も、一行も出来ておらず、これからひねりくりださねばならず、翌12日は、八ッ場現地でお会いする、遠方から見える方との約束もあった。

かくて、翌朝食後、出かける時間に目をやりながら、記す。こういう時間なしの場合はそれまでに記したものを少しでも引用するとブレがない。でもやっつけ作業ではなく真剣に書いたつもりだったのが、以下の短文。

そして、本日は、年に一度の「男女共同参画フェスティバル」。

追われている作業に専念したかったが、うちのサークル主催の部分だけでも出るのがやはり筋だろうと、(欠席と決めていたが)、急遽、かけつけた。

昼時、「ありがとうね。書いてくれて」と会長から言われ、もしかしたら苦言も出ているのかなと思いきや、「若い人たち、涙がでたってよ」と続いた。何が若い現役お母さん達に共鳴をあたえたのだろうか……と。時数制限もあり、大したことかなかったのに。

隣にすわったそのお一人から「私、知らなかったですよ」と言われた。

そして、幾人からでた質問は、「継続した方が安いって本当ですか」との切実な問いが出た。

そうだ、ダムには秘密が多すぎ、しかも巧みな大本営発表がありすぎる。大いに知らせるべきなのだ。あのカラクリを。臆せずに、どこにでも書いていくべきなのだと、私もその意味では、大いに「会員」なのだと意を強くした次第。

とにもかくにも、仲間の皆さんが八ッ場ダム問題を理解してくださっていたことが、ほのぼのとうれしかった。

//////////////////////////////

“水は舟をも覆す”日あり

今般の八ッ場ダム中止は、意識の変革をもたらすものとして新時代へのかがり火の、そのほの明るさに心ときめかせている者の一人である。

確かに手順に「瑕疵」はあったかも知れぬ。だが、半世紀間もの間、周到に練りに練り上げられ、情報公開をとっても問答無用の非開示も甚だしかった「ダムの世紀」を断ち切るには、これくらいの果敢な英断がなければなしえなかっただろう。

10年前に取材ごとで初めて訪れた八ッ場の地に瞬時にして魅せられ、以来足しげく通ってきた者として、明治期のご一新にも似た転換期に立ち会えた喜びはことのほか大きい。

はからずも、五年前に刊行した拙著『八ッ場ダムー足で歩いた現地ルポ』まえがきの冒頭で、荀子の語句を引用し次のように記していた。

――君は舟なり、庶民は水なり

――水は即ち舟を載せ、水は即ち舟を覆す

流れ行く水もまた単に流されているのではなく、日々思考しながら流れているはず。眠らされてきた水=民もいつまでも無知ではない。―略― 早晩“故に民の上に在る者は以て戒懼せざるべからず”の感もなきにしもあらず。―略―耐えてきた民衆による“舟を覆す日”がもたらされる可能性も濃くなりつつある。

本当にこの国の民は怒ったのだ。怒りの炸裂は、わが八ッ場ダムにも突風をこさせた。残るは舵取りしだいである。

前原新大臣が訪れた去る9/23。大臣一行の車列が走り去るのを代替地付近の木立の茂みから三頭のカモシカがじっと見送っていた。小鹿の愛くるしい眼元。母鹿の気迫に満ちながらも小鹿を見守る慈愛の眼。それは次世代につなぐ子供を産み育てインチキなしの女性たちの、遥かなるまなざしに通じてならなかった。

現地に訪れた千葉県の女性も《私のご神木、行けば必ずその幹に寄り添って「守ってあげるね」と声をかけた大欅》と記すように、有り余るほどの母性で自然界を慈しみ守ろうとしてきた女性の譜。

けれど私が魅了された三つ堂も彼女の大欅も跡形もなくなり、訪れる度に感動ものだったタニシまでも死滅した。

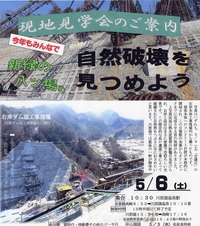

次々に進む自然破壊。その矢先のストップであった。

私たち女性は、創造力を駆使して無から驚きの成果を生み出すエキスパートである(力量の証明は、先の十周年企画で実証済み)。

ウィルの皆様、八ッ場の皆さんと一緒に“人の人との温みと響きあい”による真の再生のために、どうかその持てるお力を存分にお借りしたいもの。

重ねて行政筋にもお願いしたい。

今後の施策立案時にはもっと強力に、肩書きふりかざす専門家(?主に男性)だけでなく、日々全身をかけて「命の連環」を護り抜く女性(主婦層)の創造性に富む目線を活用して欲しいと。

そして、本日分にかろうじて、アップ完了。

この会は男女共同参画法の1999年、群馬県主催の「女性のための県政参画講座」に集った1期生が翌年、立ち上げた会。後にNPO法人となり、本年五月に10周年の記念事業を行っている。女性学関連の県事業の委託も受けている。もちろん、私はナマケモノ会員の代表格デアル。

「八ッ場ダムのことでいいの。政治問題だよ」と思わず問い返してしまった。

いつもご苦労くださっているM子さんは、切羽づまっているのだろうか、「良い、良い。全然、かまわないんじゃない」とおっしゃる。

その太っ腹な女丈夫ぶりに、潔く「忙しい」などとはいわず、私も呼応。

そうだよな。不必要に自己規制しすぎてしまっていたきらいがあったなと自省。

男女共同参画の理念がわかっている女たちは、そんな思惑などに拘泥しないのだとうれしくなった。

約束は守らねばならぬ。とはいえ、その夜の会合に持っていかねばならない、文化祭出品の詩も、一行も出来ておらず、これからひねりくりださねばならず、翌12日は、八ッ場現地でお会いする、遠方から見える方との約束もあった。

かくて、翌朝食後、出かける時間に目をやりながら、記す。こういう時間なしの場合はそれまでに記したものを少しでも引用するとブレがない。でもやっつけ作業ではなく真剣に書いたつもりだったのが、以下の短文。

そして、本日は、年に一度の「男女共同参画フェスティバル」。

追われている作業に専念したかったが、うちのサークル主催の部分だけでも出るのがやはり筋だろうと、(欠席と決めていたが)、急遽、かけつけた。

昼時、「ありがとうね。書いてくれて」と会長から言われ、もしかしたら苦言も出ているのかなと思いきや、「若い人たち、涙がでたってよ」と続いた。何が若い現役お母さん達に共鳴をあたえたのだろうか……と。時数制限もあり、大したことかなかったのに。

隣にすわったそのお一人から「私、知らなかったですよ」と言われた。

そして、幾人からでた質問は、「継続した方が安いって本当ですか」との切実な問いが出た。

そうだ、ダムには秘密が多すぎ、しかも巧みな大本営発表がありすぎる。大いに知らせるべきなのだ。あのカラクリを。臆せずに、どこにでも書いていくべきなのだと、私もその意味では、大いに「会員」なのだと意を強くした次第。

とにもかくにも、仲間の皆さんが八ッ場ダム問題を理解してくださっていたことが、ほのぼのとうれしかった。

//////////////////////////////

“水は舟をも覆す”日あり

今般の八ッ場ダム中止は、意識の変革をもたらすものとして新時代へのかがり火の、そのほの明るさに心ときめかせている者の一人である。

確かに手順に「瑕疵」はあったかも知れぬ。だが、半世紀間もの間、周到に練りに練り上げられ、情報公開をとっても問答無用の非開示も甚だしかった「ダムの世紀」を断ち切るには、これくらいの果敢な英断がなければなしえなかっただろう。

10年前に取材ごとで初めて訪れた八ッ場の地に瞬時にして魅せられ、以来足しげく通ってきた者として、明治期のご一新にも似た転換期に立ち会えた喜びはことのほか大きい。

はからずも、五年前に刊行した拙著『八ッ場ダムー足で歩いた現地ルポ』まえがきの冒頭で、荀子の語句を引用し次のように記していた。

――君は舟なり、庶民は水なり

――水は即ち舟を載せ、水は即ち舟を覆す

流れ行く水もまた単に流されているのではなく、日々思考しながら流れているはず。眠らされてきた水=民もいつまでも無知ではない。―略― 早晩“故に民の上に在る者は以て戒懼せざるべからず”の感もなきにしもあらず。―略―耐えてきた民衆による“舟を覆す日”がもたらされる可能性も濃くなりつつある。

本当にこの国の民は怒ったのだ。怒りの炸裂は、わが八ッ場ダムにも突風をこさせた。残るは舵取りしだいである。

前原新大臣が訪れた去る9/23。大臣一行の車列が走り去るのを代替地付近の木立の茂みから三頭のカモシカがじっと見送っていた。小鹿の愛くるしい眼元。母鹿の気迫に満ちながらも小鹿を見守る慈愛の眼。それは次世代につなぐ子供を産み育てインチキなしの女性たちの、遥かなるまなざしに通じてならなかった。

現地に訪れた千葉県の女性も《私のご神木、行けば必ずその幹に寄り添って「守ってあげるね」と声をかけた大欅》と記すように、有り余るほどの母性で自然界を慈しみ守ろうとしてきた女性の譜。

けれど私が魅了された三つ堂も彼女の大欅も跡形もなくなり、訪れる度に感動ものだったタニシまでも死滅した。

次々に進む自然破壊。その矢先のストップであった。

私たち女性は、創造力を駆使して無から驚きの成果を生み出すエキスパートである(力量の証明は、先の十周年企画で実証済み)。

ウィルの皆様、八ッ場の皆さんと一緒に“人の人との温みと響きあい”による真の再生のために、どうかその持てるお力を存分にお借りしたいもの。

重ねて行政筋にもお願いしたい。

今後の施策立案時にはもっと強力に、肩書きふりかざす専門家(?主に男性)だけでなく、日々全身をかけて「命の連環」を護り抜く女性(主婦層)の創造性に富む目線を活用して欲しいと。

そして、本日分にかろうじて、アップ完了。

Posted by やんばちゃん at 23:46│Comments(0)

│八ッ場だより